起業者座談会

多様な考え方をする人やチャンスに触れたことが

起業の後押しをしてくれた

Guest

SDM 期

竹田 和広さん

Kazuhiro Takeda

Guest

SDM9期

小林 忠広さん

Tadahiro Kobayashi

Guest

SDM10期

石田 幸央さん

Yukio Ishida

Guest

SDM11期

須賀 智子さん

Tomoko Suga

慶應SDMには在学中や修了後に起業する人も多く、神武研OB/OGも例に漏れません。それぞれの問題意識をもって起業した修了生4名に集まってもらい、起業に至るきっかけや目指していることを聞きました。

課題を突きつめると「教育」に行き着いた

- ———

- まずはみなさま、SDMで何を研究なさったのか教えていただけますか。

- 竹田:

-

私は『高校進路指導における個々人が求める情報源の提供を目的とした外部人材活用システムの設計と評価』というタイトルで研究をしました。高校生を対象として自分のキャリアやどういう大学に行くのか、どういうふうに生きるのか、そういったことを考えさせるための指導をする中で、なかなか先生だけが教えるのは難しいので、外部の人たちを学校に連れて来るということを、今いろんな学校でしています。しかし、ただ学校に連れて来るというだけでも難しい。

というのは、時間が平日の昼間なので来ることのできる社会人が限られていたり、そもそもお金がかかってしまうから近くの人しか来ることができないとか、そういう制限があるんですね。でも1人1人、求めるキャリアは違うから、進路指導においてはもっともっといろんな情報が使えたほうがいいんですが、できないのが課題だと捉え、それを解決するためのシステムの設計をしました。 - 石田:

- それが今の仕事にもう直結してるんですか?

- 竹田:

- なかなか直結はしなかったんですよね(笑)。いけるかなと思ったんですけど、やっぱりいろいろ壁が見つかって。今ようやく5年経ってつながり始めた。時代がオンラインに対応し始めたというのが大きな理由なんです。

- 石田:

- なるほど。そもそも、どうして高校生に着目したんですか?

- 竹田:

-

私自身に高校生のときに自分が変わったきっかけがあって。簡単に言うと、それまでは受験が命で「いい大学に行かないと負け組だ」みたいな、そんな教育を受けていたんです。進学校の中でなかなかその考え方から抜け出せなかったんですよね。

ところが、先生に勧められて学校外のイベントに参加したとき、大学に行かないメンバーもたくさんいたり、いわゆるエリート校から来た人もいたり、いろんな人たちと出会う中で、自分は大学に行くことよりもいい人間になりたいなって思ったんです。起業した高校生がいたりして、起業っていう生き方があるんだ、別に大学に行く行かないで人生は決まらないんだと理解したときにすごく楽になれたんですよね。

高校生のときって、中学生とか小学生のときみたいに夢を考えるだけじゃなくて、自分の進路を現実的にも考える時期。そのときにいろんな可能性を知っていれば、より自分の納得できる道を選べるなと思ったので、高校生というタイミングで自分の生き方とかあり方を考えるきっかけをつくっていきたいと思ってこんな研究しましたし、そういう起業もしました。 - 小林:

-

私の研究のタイトルは『NPOでの単発ボランティア活動の企画立案を支援するプロセスの設計と評価』です。NPOって、ミッションやビジョンが明確でやることはたくさんあるんですけれど、ミッションベースで事業を進めていくが故に、実際の活動にあたっては具体的なタスクが明確になりづらいというところがあります。人に「ボランティアとして手伝ってよ」と言って来てもらっても、何を手伝うのかよくわからない。そもそも頼んだ側も何を頼めばいいかわかっていないということが起きて、ボランティアが離脱する傾向がすごく強いなと思っていました。

特に単発ボランティアの内容はすごく切り出しづらいというNPO側の課題があるので、ボランティアとマッチングするためのフレームワークを作って提案しました。 - 石田:

- うその時点でNPOを立ち上げてたんですか?

- 小林:

- はい、修士1年のときに「スポーツコーチング・イニシアチブ」というNPOを立ち上げました。また「2枚目の名刺」という、社会人がプロボノ活動としてNPOに関わるというマッチングのコーディネーターをしていたこともあります。そういった経験から研究の課題を見つけました。

- 竹田:

- その研究は何か仕事につながっていますか?

- 小林:

- 直接このフレームワークを使って仕事をしているわけではないんですけれど、ボランティアの研究をしていたということが自分や会社の強みになっていると思っています。例えば今、ゴルフ場を経営しているんですけれど、繁忙期に地域の方にボランティアを募っていて、来てくださった方には3900円でゴルフが回れる「サンキューチケット」というチケットをお配りしています。とても人気のボランティアになっていて、公募すると1日足らずで埋まっちゃうんですよ。研究が間接的には生きていると思っています。

- 須賀:

- ぜひ行きたい(笑)。

- 竹田:

- いいですね。

小林忠広さんは、起業したNPOの運営のみならず祖父の代より続く家業・(株)セブンハンドレッドを事業承継し代表取締役社長に就任。多忙な日々を送る。

SDMの「考え方」が論文にも起業にも生きてきた

- 石田:

-

私は『スキーヤーを雪崩の危険から守る現地気象センサーを用いた弱層発生予測システムの設計と評価』というタイトルで論文を書きました。バックカントリースキーという、山岳エリアで滑る人に向けて雪崩を予測する研究です。雪崩ってすごく危険なんですよ。けれど雪崩は予測ができないという前提に立っている人がほとんどなんですけれども、そこを予測できないか、ということを問題として持っていました。そこで、積雪の中に滑りやすい層ができて雪崩になるんですが、その層を発見できないかという研究をしました。

この研究が仕事に生きているかというと、今はもうSDMで学んだこと自体が自分の仕事になっていますね。システムデザインやマネジメント自体を学びたいと思ってSDMに通っていたので、そのときに学んでいたことが今の仕事に生きています。 - 小林:

- そもそもどうして雪崩の研究をしようと思ったんですか?

- 石田:

- 私はエンジニア出身なので、コンピュータシステムを使うことには慣れていました。そこから身近にある研究課題が何かなと思ったときに、スキーや雪山にフォーカスして考えたということです。実は私は研究がしたくて大学院に入ったわけじゃなくて、大学院で学んだこと自体がこれからの自分に生きるだろうと思っていたので、修士論文自体は修了するためにやっていたというのが実際のところです。

- 小林:

- そうだったんですね(笑)

- 石田:

- ぶっちゃけてしまうとそんな感じです(笑)

2021春先の雨飾山に山行。雪のソファを作ってコーヒーを淹れて至福の乾杯。山男の醍醐味です(石田)

- 須賀:

- 私は1期下で入って、ラボで見た最初のプレゼンが石田さんのだったんですよ。そこから石田さんの研究がどんどん面白くなっていって、最終的な審査会のときの発表の内容が私でもすごくわかりやすい説明で、おっしゃってた通りシステムデザインというアプローチでどう研究を進めるのかということが踏襲されていると思っていました。修士論文は1つの節目としての取り組みだと思うんですけれど、たぶんSDMでの学びが今のお仕事につながっているんだろうなとイメージしやすかったです。

- 石田:

- ありがとうございます。なんかお褒めいただいた感じですごくうれしいです。僕が修士論文を最終的に完成できたのは、先輩の論文を見せてもらったからなんですよね。「あっ、こうやって完成に近づけていくんだ」「これが完成形なんだ」とわかった。いろんな代の先輩のいろんな論文が見られる・読めるというのは、この研究室ですごく良かったところのひとつかなと思います。

- 須賀:

-

私の修論のタイトルは『中学校でのESD導入のための食を活用したカリキュラム・デザイン手法の設計と評価』です。ESDとはEducation for Sustainable Developmentという言葉の略で、「持続可能な開発のための教育」と呼ばれるユネスコの教育枠組みのことです。今はSDGsが採択されて5、6年経って推進が図られていますけれども、このSDGs達成のための人づくりとして位置付けられているものです。

これからの未来をつくるために物事を体系的に、多面的に見る力だったり、環境や多様性を尊重する価値観を養うための学びです。修論では、学校教育の現場でESDの導入を促進することが求められているにも関わらず、なかなか進まない要因を調査して、中学校を検証対象としてまとめました。具体的には、ESDのカリキュラムを作りやすくするような手法を設計したのがこの修論での取り組みでした。

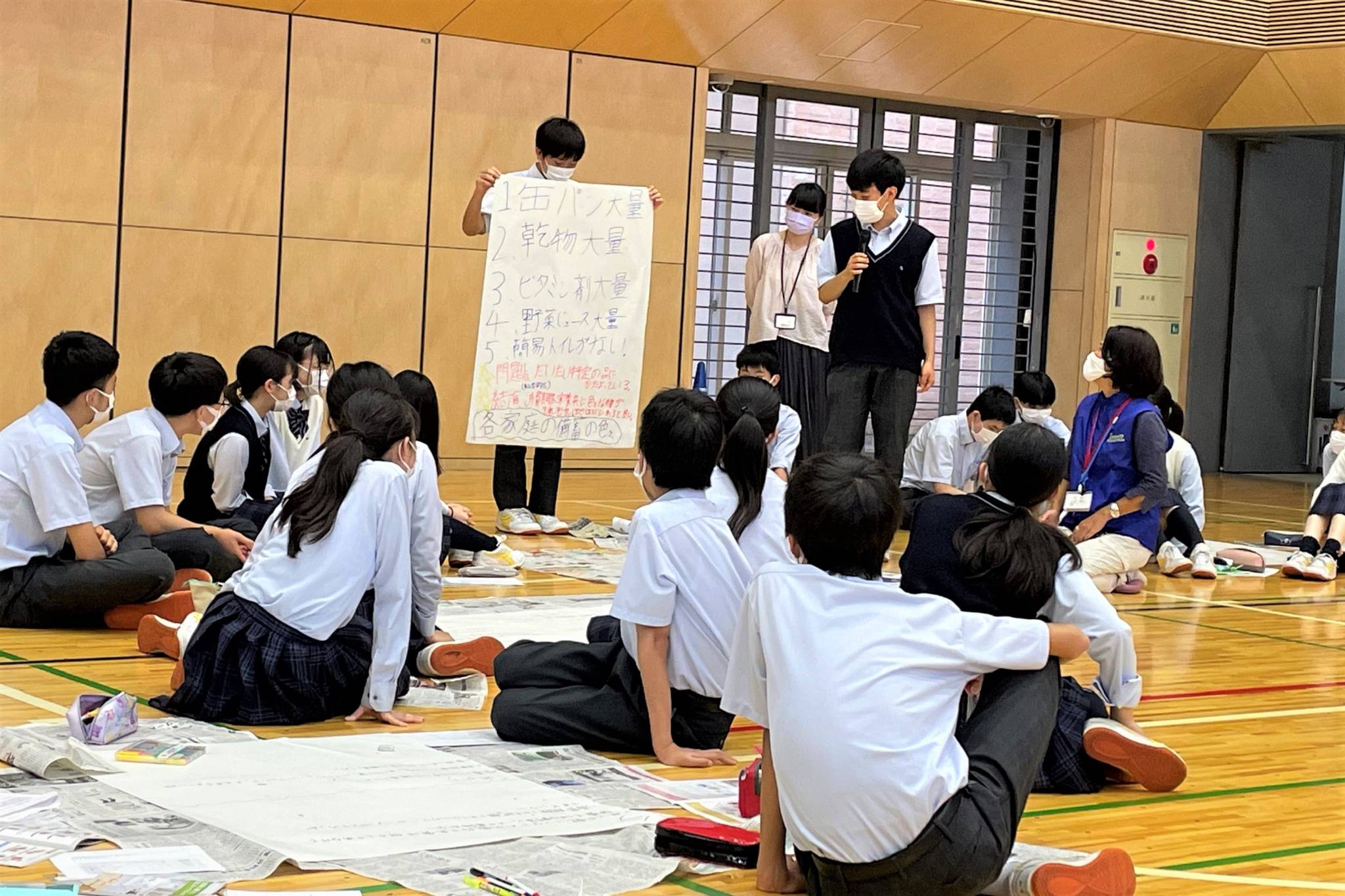

中学生を対象に、災害時の食の問題とSDGsを関連付けて行ったワークショップの様子。災害時に後回しにされがちな食と栄養課題に着目し、ESDの視点を取り入れた防災教育としてプログラム開発を進めています(須賀)

高校生により多くの選択肢を与えたい

社員3名、プロボノや様々な形で一緒に動く仲間は10数名の小さな会社を続けています。2015年の在学中に創業し、2022年現在も存続・成長を続けています(竹田)

- 竹田:

-

「一般社団法人ウィルドア」という会社を修士1年の在学中に起業しました。たまたま大学4年生ぐらいのときに横須賀という地域とご縁があり、地域の中で高校生がいろんな人と出会い、活動をする中で自分の強み弱みに気付くという学習のあり方や学びのかたちを作りたいなとひらめき、それが元になりました。

そこからもう7年間続けているので、だいぶかたちが変わってきたのですが、最初は地域の企業と一緒にその地域の資源を使ったキャリア教育となるようなプログラムの開発から始めました。その後、学校の中に入るようになって、先生が作るカリキュラムの中でキャリア教育のコンテンツを提供しています。特に、社会人や地域の人を連れて行くとか、そういった人を題材としたプログラムの投入や場づくりをやっています。

今は教育委員会と連携して研修やイベントをすることもあります。まとめると、学校と社会をつなげて生徒たちが学校の中だけで学びを止めずに、1人1人の興味・関心から社会にある資源を使って学ぶ。それを当たり前にするために社会教育と学校教育のシステムをどうつなげるかということを、自治体やNPO、企業と連携しながら取り組んでいます。 - 石田:

- SDMや神武研での学びがその起業にどういう影響を与えましたか?

- 竹田:

-

神武研の一番の特徴はプロジェクトがたくさんあることだと思います。私も学部新卒の学生ということもあり、いろいろ参加していました。例えば東北のFisherman japanと石巻と連携したプロジェクトとか、朝日新聞主催の朝日未来メディアキャンプの運営などです。

より大きな社会変化を求めたときに、どういう調査やマネジメントが必要なのかということを体験できました。今、私の仕事先も自治体などと大きくなってきましたけれど、ひるまずできるのは、在学中にいろんなステークホルダーと一緒にプロジェクトを進めることを体験したからだなと。すごくいい学びになったと思います。 - 須賀:

- 私も学校教育の現場に関わる機会が増えているのですが、けっこう保守的で、変化に対してあまりポジティブにとらえてもらえないこともあります。きちんと信頼関係を築いてどんどん開拓されていかれたコツがあればぜひ教えてください。

- 竹田:

-

つながりですね。保守的な中でもやる気がある1人を見つけることです。その先生の力になりながら、一緒に学校にちょっとずつ攻め込んでいくということを繰り返して、信頼を得て少しずつ変わっていくということを何度か経験してきました。

神武研でもつながりで広がっていくのを多く見てきたこともあって、やっぱり人付き合いってすごく大事だなと思いましたし、思いを重ねてできることを探していくというのは神武研での発展を見ていく中で学んできたことだったのかもしれないと思っています。 - 須賀:

- ありがとうございました。

スポーツを通じて子どもたちの未来を育む

NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブのウェブサイトより

- 小林:

- 私は「スポーツコーチング・イニシアチブ」という活動を慶應義塾大学在学中に始めました。最初は慶應の学生にコーチ同士が学び合うという場をつくっていたんですけれど、それをもっと広めたいということと、大人によって目標を仕向けられてしまうということに問題意識をもったのがきっかけで、2017年の1月にNPO法人として創業しました。「スポーツを育み共に未来をつくる」ということをビジョンに掲げており、子どもたちが自ら可能性に挑戦できてそれを応援する大人が増えるという社会を実現したいと思っています。

- 石田:

- ご自身がやってきたスポーツのあり方に疑問を抱いたところが出発点なんですか?

- 小林:

- まさにそこが出発点なんです。未だに日本ではスポーツの現場で体罰や、さげすまれたりすることが起きてるんですね。部活動の加入率って、中学生だと85%くらいなんですよ。そういった場で、より子どもの主体性や学びたい気持ち、自己表現したいという気持ちが高まってほしい。そして仲間が楽しくてチームが楽しいと思ってほしい。その子たちが親になって、その子どもたちに伝えたときに僕たちの活動は一周できると思っており、ライフワークで続けていくつもりですし、そういったメンバーが集まってきてると思っています。

- 竹田:

- SDMにはこれから子ども達にどういう体験をさせていくかを大人がデザインする、という意識を持った人が多いですよね。

- 小林:

- そうですね。SDMには本当にそういったことに興味・関心を持ってる方がたくさんいたので、話していて楽しかったと今でも思いますね。

あらゆる課題を解決する「言語」を手に入れた

しくみ株式会社は2021年12月で4周年。5期目に入りました。一緒に働いている社員のみんなのおかげ。そして一緒にお仕事させてもらっている事業者のみなさんのおかげです。感謝でいっぱいです。「学びと実践とつながり」が今期のコンセプトになりそうです。みんなで一緒により良い世界をつくって行きたいと思います(石田)

- 石田:

-

私は長野県の白馬に移住して「しくみ株式会社」という会社を立ち上げました。ミッションは「あらゆるしくみでよりよい未来を」です。起業が目的というよりも、何か世の中の役に立ちたいと思いました。

私は本当にITの草分けである「Yahoo! JAPAN」という会社に、インターネットって何? というときからいました。その中のシステムを作ってたんですね。ITのことが本当に全般的にわかったのですが、その中でいろんなものを作ることができて、動かすこともできるんだけれども、人に伝えるときに言語化がとっても難しかったんですよ。

経験則だとか、自分はこう思う、こうやってきたということは伝えられるんだけれども、それをシステムとして伝えることがとても難しくて、その言葉も分からなかったんですね。そんなときにたまたま神武先生に会って「どんなことをやってるんですか?」と聞いたときに「世の中のあらゆるもの、社会もITも全てシステムとして捉え、それをどういうふうに考えていくのか、どういうふうに問題・課題を解決していくかという学びをしています」と言われて「じゃあ行きます」と。

起業については、近所で信用組合と自治体が行った、どうやって会社を立ち上げるかということや志を教えてくれる塾に行って、自分の得意なことを事業にしなさいと学んだんです。そこで、Yahoo! JAPANに22年いたんですけど、その中で培ったものをSDMで言語化する技を習得して、自分が得意なことを会社の事業にしたわけです。今、システムデザインの会社として本当にあらゆることをやっています。

最近は教育にもすごく興味があって、高校生や大学生と一緒に学びの場をつくったり、SDGsを実現するということでゼロカーボンの勉強会を企画して立ち上げていったり、そんなことをやっています。 - 小林:

- 自分の得意なことってなんでしたか?

- 石田:

- ここにどんな問題と課題があって、どんなことをすると解決できるかを考えて、結論を出していくのがすごく得意なんですよ。考えていることが「理系だね」なんて言われるんですが、図が何次元か頭の中に浮かぶんですね。ただそれを言語化したり体系化することができなかったので、SDMで学び、みんなが納得するかたちで示すことができるようになったんです。今、一番大きな問題は環境問題ですね。地球規模で捉えちゃうとかなり難しい課題なのですが、アプローチのしがいがあるなと思って取り組んでいます。

- 須賀:

- 興味・関心の全てをやっていらっしゃるなという印象ですね。白馬に移住して起業されたわけですが、1つの地域を舞台に実践を重ねていけるというのが醍醐味なんだろうなと感じました。

- 石田:

- 白馬って、環境課題が目の前にあるんですよ。だからそこへの意識もかなり高いし、面白い人たちが集まってきているので、その交流の中で生まれる気付きも多いですね。すごく幸せですし、ありがたいことだなと思っています。

- 須賀:

- 先にお話しくださったおふたりは、神武研での経験でいろんなプロジェクトや社会人との触れ合いを良かった点として挙げてくださいましたけれど、石田さんみたいに300人も部下のいたような方から見て神武研の魅力は何でしたか?

- 石田:

- プロジェクトの多さは魅力の1つではありました。また、神武先生は宇宙システムに関わっておられた経験もあるわけですが、僕から見るとやっぱり憧れというのもあり、大きなシステムを成功に導いていくプロジェクトマネジメントも学べたところが良かったですね。

食を通じて社会問題の解決策を探る

食×ESDをテーマにしたCropsという小さな会社を設立しました。食を通じたESDによる生涯学習支援事業、地域活性支援事業、災害時の食の問題解決のための事業を推進するべく、これまでの食領域での実務経験とSDMで取り組んだことを活かして奔走しています。自社サイトオープンに向け準備中につき、ロゴだけご紹介。ESDらしく正解のない問いに向き合い探究する様子をデザインに落とし込んでいます(須賀)

- 須賀:

-

私は長く、食を専門とする料理通信社というメディアで、生産者から料理人、その先にいる食べ手の3者を取り結ぶ取材活動情報発信を行ってきました。その後、2021年9月に食を通じた教育支援事業、また地域の食を支える事業として「クロップス」という小さな会社をつくりました。20数年、いろんな企業で働いていたことでネットワークを武器に、いろんなご縁をいただいて進めています。

もともとは食を取り巻く社会問題や環境問題の解決のために、食の現場の当事者ではない立ち位置で自分ができることはないかという問題意識から、SDMで必要な学びを得ようと思っていました。食は暮らしにはもちろん、地域とも、また健康や医療などあらゆる領域とつながっている分、食を通じた解決策を導き出せるのではないかという問いがあったんです。

今は「エデュ」と「ローカル」と「防災」という3つの事業を柱にしています。「エデュ」は学校だけでなく、大人も含めて生涯学習における教育支援ができればと、ESDプログラムを開発しています。「ローカル」は、地域の食文化や食資源を伝え継ぐための取り組みを地域と組んでやっています。3つ目の「防災」は、災害時の食と栄養の課題を解決するための取り組みです。 - 小林:

- 独立されるにあたって、怖さはなかったですか?

- 須賀:

- 怖さはそこまでなかったんです。SDMに入った時点で、何かしら新たなステップを踏もうという気持ちはあったんですね。それが起業というかたちなのかはその時にはわからなかったのですが、遅まきながらチャレンジはしてみたいという気持ちでした。

- 竹田:

- SDMに入ったことや、神武研に入ったことが起業の決心につながったり、何か後押しがあったのかぜひお聞きしたいです。

- 須賀:

-

みなさんがおっしゃっていたように、神武研では行政や他の教育機関、民間企業といったさまざまなセクターと一緒にコラボレーションしながらプロジェクトを進めることが多くあり、これからの時代はさまざまな技術や知識、専門性を寄せ合いながら問題に向き合っていく側面がどんどん強くなっていくだろうと実感していました。

ESD自体にそういった側面があって、答えがないものに対してどう主体的に関わっていくのか、リーダーシップを持ってコミュニケーションをどう図っていくかといったところをそのまま体現していたような研究室だったと思っています。神武先生ご自身も、何事にもワクワクした姿勢で臨まれて、ネットワークや巻き込み力もある。刺激を受けました。

ワクワクアクティブに動いていこう

- ———

- 最後の質問をさせていただきます。SDMや神武研での学びを経て起業した経験者として、入学を検討されている方にメッセージをいただけますか。

- 須賀:

- 神武研のメンバーはそれぞれのバックグラウンドや研究対象の多様性がかなり大きいと思います。自分の視野を広げてもらえるチャンスが大きい研究室だと思いますね。「Why」に対してすごく徹底した突き詰め方をする人が多く、それが私自身の考えを深めていく要因にもなりました。そこが神武研の大きな特徴の1つですよね。

- 小林:

- SDMは理論を学ぶ場ですが、神武研はその理論を取り入れて実践していこうという方が多いですよね。ここに飛び込むことによって新しい機会や知識、新しい仲間を得て、人生を変えていこう、実践に踏み出そうという人はとても神武研に向いていると思います。慶應の基本理念は実践・実学にあるので、SDMで新しい社会へのシステムの変え方・作り方を学んで、キャリアや生き方、働き方を豊かにしてみたいと思う方には刺激にあふれた場所だと思っています。

- 石田:

- 何のためにSDMに入るのかと意識しておくと良いと思います。なんとなく面白そうだから、と入ってしまうと流されて終わるくらいいろんなことが行われているので、自分自身の目的や目標を持って入られると、より良い大学院生活ができるんじゃないかなと思います。

- 竹田:

-

私は神武研に入ってすごく良かったなと思っています。まず神武先生という人に出会えて、つながり続けられていることがすごくうれしい。修了した後も、何かのときに名前を出してくれたり、どなたかとつないでいただけるので、いつもどこかで見守ってもらえているようで勇気づけられています。

また、SDM全体もですが、神武研は特にその中でもアクティブに動く方が多いので、このつながりから新たな仕事が生まれたりもしそうだなとずっと思ってワクワクしています。 - ———

- それでは皆さんとまたリアルでお会いできる日を心待ちにしております。今日はありがとうございました。

取材・構成 池田美樹(SDM10期)2021年12月1日に開催